渦輪織就青山卷,巴拉點亮綠電章

——寫在巴拉水電站首臺機組并網(wǎng)發(fā)電之際

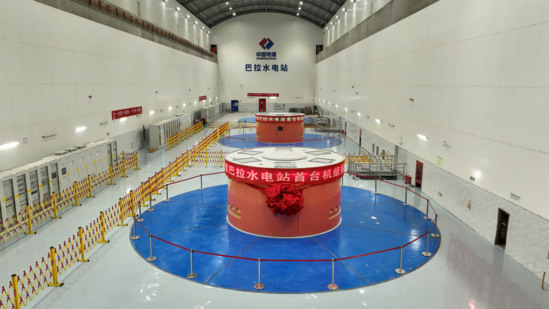

川西峽谷的風(fēng)裹挾著雪水氣息,在2025年6月30日這一天,為足木足河兩岸的山巒鍍上了一層銀亮的光澤。當巴拉水電站首臺機組的渦輪在地下廠房緩緩轉(zhuǎn)動,第一縷電流如靈蛇般竄入電網(wǎng)時,這片被雪山環(huán)抱的土地,正悄然上演著一場關(guān)于自然能量與人類智慧的盛大交響。這座承載著"雙碳"使命的綠色工程,不僅是鋼鐵與混凝土的堆砌,更是一群筑夢者用汗水與智慧在峽谷間寫下的抒情長詩。

峽谷筑壩:與時間和群山的約定

足木足河如一條碧玉腰帶,在川西高原切割出深邃的峽谷。140米高的巴拉大壩如一位沉默的巨人,橫亙在河道之上,1.338億立方米的庫容像大地的酒窩,盛滿了雪山融水與四季雨水。74.6萬千瓦的裝機容量,是鐫刻在峽谷間的能量密碼,而每年25.53億千瓦時的綠色電能,足以點亮數(shù)百萬戶家庭的燈火,更意味著每年116萬噸標準煤的節(jié)省、300萬噸二氧化碳的減排——這組數(shù)字背后,是建設(shè)者們對青山綠水的無聲承諾。

工程啟動那天,建設(shè)者們在巖壁上立下“保質(zhì)量、搶工期、守安全”的木牌。但橫亙在面前的,是地質(zhì)斷層如蛛網(wǎng)般密布的山體,是雨季突如其來的泥石流,是冬季零下二十度的刺骨寒風(fēng)。他們把施工圖紙攤在工棚里,用紅筆將每個節(jié)點拆解成“天計劃”:今天安裝多少設(shè)備,明天焊接哪些“關(guān)節(jié)”,責(zé)任像釘子一樣,釘在每個施工隊長的記事本上。當清晨的第一縷陽光掠過壩頂,工地上早已響起螺栓碰撞的脆響,那是建設(shè)者們與時間賽跑的晨曲。

鋼構(gòu)生花:智能與匠心的碰撞

在地下廠房的穹頂下,一場關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新的戲劇正在上演:

會呼吸的智能車間:定轉(zhuǎn)子組裝區(qū)的電動伸縮頂棚像巨大的荷葉,能隨天氣自動開合。傳統(tǒng)工棚需要反復(fù)拆除重建,而這里的折疊門系統(tǒng)輕輕一按,就能為吊裝作業(yè)搭起安全屏障。工人們笑稱這是“變形金剛車間”,它讓定轉(zhuǎn)子組裝的工期縮短了整整25%,原本需要兩個月的活兒,現(xiàn)在四十天就能收官兒。

積木式的腳手架:告別了火花四濺的型鋼焊接,成品盤扣腳手架像兒童玩具般靈活拼接。老焊工王師傅曾感慨:“以前搭個平臺要三天,現(xiàn)在一天半就搞定,腰也不用彎得像弓了。”這種工藝不僅讓施工準備周期大幅壓縮,更省下了不少鋼材成本,工地上的廢料堆都比預(yù)想中少了一半。

空中飛舞的電纜車:當高空作業(yè)車如巨鳥般載著電纜在廠房穿梭時,工人們終于告別了“搭腳手架如建金字塔”的日子。以前需要二十人忙活一周的電纜敷設(shè),現(xiàn)在五個人三天就能完成,安全繩再也不用在密密麻麻的鋼架間繞來繞去——技術(shù)創(chuàng)新,原來真的能讓高空作業(yè)變得像平地走路一樣安心。

電腦里的三維魔術(shù):BIM技術(shù)讓工程師們擁有了“透視眼”。在電腦屏幕上,機電管線像彩色的血管般清晰排布,碰撞檢測功能提前發(fā)現(xiàn)了數(shù)十處設(shè)計沖突。施工隊長小李記得,有次模型顯示水管與電纜橋架會“打架”,提前調(diào)整后,現(xiàn)場愣是沒出現(xiàn)一次返工,墻面的管線排布整齊得像用尺子量過。

會“播種”的云車:調(diào)壓井門槽施工時,那臺被稱為“云車”的設(shè)備成了明星。它像播種一樣,把埋件直接“種”進一期澆筑的混凝土里,省去了二期施工的繁瑣流程。更神奇的是,工人們提前把閘門藏在了門楣下方的門槽里,這套“魔術(shù)”下來,尾水調(diào)壓室的施工竟硬生生搶回了60天工期——時間,原來真的能被“省”出來。

安全織網(wǎng):從細節(jié)到星辰的守護

在巴拉工地,安全帽下藏著一片星河。項目部把“安全”二字拆成了無數(shù)個細節(jié):

143項隱患像路邊的野果,被安全員小鄭一個個摘進整改臺賬。他的手機里存著幾百張現(xiàn)場照片,哪處護欄松動了,哪根電纜破皮了,都像備忘錄一樣清晰。“隱患就像藏在草里的蛇,不及時發(fā)現(xiàn)就要咬人。”他常常對新進場的工人們說。

46項制度像經(jīng)緯線,織成了安全防護網(wǎng)。從高空作業(yè)到焊接動火,每項操作都有“說明書”。營地門口的公告欄里,每周都會更新“安全紅黑榜”,上榜的人既有獎勵也有懲罰,比高考排名還受關(guān)注。“一崗一清單”是每個工人的“安全字典”。機械安裝班的老張能背出二十多條崗位職責(zé),從作業(yè)前的警戒布置到下班后的設(shè)備檢查,每條都寫著“老張專屬”的注意事項。“這不是束縛,是護身符。”他常拍著清單說。

2025年的安全生產(chǎn)月恰逢暴雨季。連續(xù)30天,白天建設(shè)者們穿著工作服在廠房里冒汗,晚上就擠在工棚里烘干衣服。技術(shù)負責(zé)人老王錯過了兒子的生日,卻沒錯過任何一次設(shè)備安裝的關(guān)鍵節(jié)點;焊工小劉的臉上被焊光烤出了水泡,卻笑著說“這是勛章”。當首臺機組調(diào)試那晚,所有人都守在廠房里,直到渦輪平穩(wěn)運轉(zhuǎn)的聲音傳來,才發(fā)現(xiàn)窗外的雨不知何時停了,峽谷里的星星正一顆顆亮起來。

匠心刻度:毫米間的山水詩

在機組安裝的核心區(qū)域,精度控制到了近乎苛刻的程度:

機組軸線調(diào)整像在給渦輪“正骨”。工程師們拿著精密儀器,在毫米間尋找完美。1號機組的盤車軸線擺度測出來是0.06毫米,相當于一根頭發(fā)絲的粗細——要知道,廠家標準是0.25毫米,這意味著機組運轉(zhuǎn)時的震動會比預(yù)想中輕柔得多。老專家看著數(shù)據(jù)感嘆:“這精度,夠?qū)戇M教科書了。”

高強鋼焊接是場與潮濕的較量。地下廠房的濕氣像無形的對手,總讓焊縫容易出現(xiàn)氣孔。項目組想出了“雙控法”:一邊用電加熱保溫蓋板給鋼材“取暖”,一邊用濕度計盯著環(huán)境變化。在2號機蝸殼420米長的HD610CF高強鋼焊縫施工中,一次探傷合格率達到了99.98%——也就是說,420米長的焊縫里,可能只有幾毫米需要微調(diào)。焊工班長老李指著焊縫說:“這跟銀子一樣亮,是我們的臉面。”

工期的背后,是無數(shù)個平凡的堅守。焊工在工地過了三個生日,每次都是用焊條當蠟燭;資料員小王把所有圖紙編號整理得像圖書館藏書,無論誰進行查閱,他都嚴格按照制度進行登記要求及時歸檔。當首臺機組發(fā)電的消息傳來,他們站在壩頂上,看著電流匯入云端,突然覺得那些被汗水浸透的日夜,都成了峽谷里最美的風(fēng)景。

綠電奔流:從雪山到未來的邀約

首臺機組并網(wǎng)那天,電流如銀練般穿越峽谷。這不是簡單的能量傳輸,而是一場自然與科技的對話:雪山融水推動渦輪旋轉(zhuǎn),將千萬年的奔流轉(zhuǎn)化為城市的燈火;高壓線纜在山間架起彩虹,把清潔能源送往每個需要光明的角落。每年116萬噸標準煤的節(jié)省,相當于種下了數(shù)百萬棵樹;300萬噸二氧化碳的減排,讓天空的藍色更加純粹。

站在壩頂遠眺,后續(xù)機組的建設(shè)仍在如火如荼。未來,這里將成為一座“會發(fā)電的青山”:春有野花繞著電纜塔盛開,夏有瀑布與廠房的轟鳴和鳴,秋有紅葉為鋼構(gòu)染上暖色調(diào),冬有白雪覆壩頂如詩如畫。而那些建設(shè)者們,早已把自己的名字刻進了工程的年輪里——他們是讓渦輪成為山水樂器的樂師,是讓綠電成為時代詩行的作者。

當暮色降臨,廠房里的渦輪仍在不知疲倦地轉(zhuǎn)動,將足木足河的呢喃轉(zhuǎn)化為電流的私語。這是巴拉送給世界的禮物:一份關(guān)于綠色能源的承諾,一曲人與自然和諧共生的長歌,以及一段由鋼鐵、汗水與智慧共同書寫的,關(guān)于未來的邀約。

詠巴拉水電站首臺機組順利投產(chǎn)

匠手調(diào)千械,精工鑄萬鈞。

渦輪旋日月,線纜貫星辰。

毫厘窮至理,嚴檢護靈身。

雪域鳴金鑰,光明自此伸。

| 【打印】 【關(guān)閉】 |